Azgte自動導入経緯台は、非常に便利ですが、導入精度に関しては一部ユーザーから不満の声も上がっています。特に、DSO(銀河、星雲、星団)の導入に関しては精度が低く、電子観望がうまくいかないといった問題が発生しています。今回はその原因と、精度を向上させるための方法について考えていきます。

Azgte自動導入経緯台の導入精度の悪さに苦労の日々

天体望遠鏡には個体差があるので断定できる話ではありません。

個人的に私が使用する反射望遠鏡AZ-GteP130Nの導入精度に悩まされていました。まったく見当違いというわけではありませんが目標天体とはかなりのずれがありました。

使用するCMOSカメラがセンサーサイズの小さいceres-cだけに導入の不安定さが快適な電子観望の妨げでした。

導入ソフトはSynscanを使用しています。導入精度の向上に関するソフトの使い方よりも望遠鏡の架台に関しての記事内容です。

AZ-GteP130Nとceres-cの基本性能

ニュートン式反射望遠鏡です。口径130ミリ焦点距離650ミリF5です。使用しているCMOSカメラはPlayerOne社のceres-cです。

ceres-cのCMOSセンサーは1/3インチの小さなサイズです。650ミリの焦点距離に1/3インチのセンサーを組み合わせていますから画角は小さいです。

満月がようやく画面に収まるくらいです。この範囲に目標する天体が入ればいいのですがなかなかうまくいきません。

DSOの導入精度が低い理由【AzgteとAzgtiは同形式です】

Azgte自動導入経緯台は、特に目に見えないような微細な天体(DSO)を導入する際に精度が問われます。

しかし、現状では、DSOをうまく導入できないケースが多いのです。その主な原因は、水平の設定精度が悪いためです。

導入精度は、経緯台が設置された際の水平が非常に重要で、これがズレていると導入精度にも影響を与えます。

水平設定の重要性

自動導入経緯台の精度向上において、水平設定は欠かせない要素です。経緯台が水平に設置されていないと、システムは目標天体を正確に捉えることができません。

実際、水平がわずかにズレているだけでも、DSO(銀河、星雲、星団)の位置を大きく外してしまうことがあります。

例えば、目視で確認できる星とは異なり、DSO(銀河、星雲、星団)は非常に暗い存在のため眼視で見つけることはまず無理です。正確な導入が必要です。

DSO(銀河、星雲、星団)は非常に暗い存在です。明るいメシエ天体でも眼視ではほとんど見えないものが多数あります。肉眼で導入することは困難です。電子観望でパソコン画面で確認するほうが見つけやすくなります。

水準器の精度が問題【2ヶ所の水準器】

Azgte自動導入経緯台に付属している水準器の精度が低いことも、問題を引き起こしている原因のひとつです。

この水準器は経緯台が水平に設置されているかどうかを確認するために使用されますが、その精度が十分でないため、設置時に正確な水平が出せていないケースが多いです。

【画像は架台トップにある水準器】

水準器の取付けが不十分であったり、物理的な誤差があると、経緯台の水平がズレてしまいます。

現実に私の望遠鏡の水準器は明らかにずれています。望遠鏡を正確に水平回転させたときに水準器の気泡はセンターを外れています。

【画像は三脚接続部にある水準器】

Azgte経緯台には架台の天頂部と三脚と接続部の2か所に丸形水準器が取り付けられています。この二つの水準器の気泡の位置が揃いません。どちらかに合わせると片方の水平が狂います。どちらに合わせても水平回転しません。取付した時点で架台との水平が取れていないようです。

水平精度を向上させるやり方

付属の水準器が当てにならないようなので工夫した方法を紹介します。基本的に水平さえしっかり出せればかなりの精度で導入することはできるようになりました。

三脚のがたつきからくる精度不良

水平に回転させているときにがたつきが出ることがあります。架台と三脚の接続部にがたつきがあることが判明しました。

ボルトでつながっている接続部分にかなりのあそびがあります。水平に動かしていると時としてガクッと動くことがあります。せっかく正確に水平をだしてもこれで台無しです。

据え付け時に望遠鏡に負荷をかける

画像のように架台の下部にあるハンドルをひっかけにして錘をぶら下げます。コンビニの袋に分厚い辞書を入れているだけです。

これで大丈夫というわけではありませんが負荷がかかることで望遠鏡が作動中にがたつきが出にくくなると考えました。

三脚自体の構造を見ると据え付け時にしっかり設置しないとガタつきが出やすいと思います。

脚をしっかり開いたうえで負荷をかけて三脚がガタつかないようにしてください

架台の精度は信頼するとしての方法になります

いちおうAzgte自動導入経緯台の水平回転はほぼ正確なものとしての方法になります。水平回転そのものが偏芯していると意味がなくなります。

架台を支えるピラーの垂直を出すようにします。付属の水準器の存在は無視することにしました。

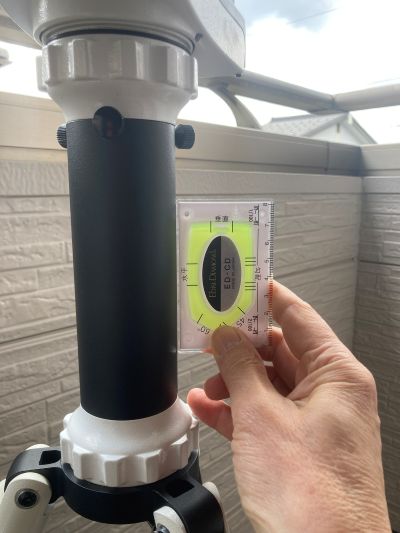

ホームセンターで画像のような小さな水準器を購入します。1000円前後であると思います。

この水準器をピラーの側面に当てて垂直をだします。画像のように三脚の足に沿うようにあてがって気泡管が真ん中に来るようにしましょう。

このとき三脚の足の長さを調節してもできるのですがこれがけっこう大変です。私は足の下にベニヤの端切れを挟むことで調整しています。

ベニヤの端切れを使って水平調整する

ベニヤの厚みはほぼ一定なので微調整用に厚みが違うゴム製の敷物も使っています。水準器の品質がアバウトなのでベニヤだけでもほとんど水平が出ることが多いです。

ただしベニヤ板を何枚も重ねるとたわみがあるので望遠鏡がしっかりと設置できなくなります。使用する板の枚数はできるだけ少なくしてください。

ピラーの円筒度が出てないと意味なくなりますが私のピラーはそれなりに出ているようです。目視でデコボコしていなければ大丈夫だと思います。

脚の3方向で水平を出すようにする

水平器はピラーの側面に平行になるように当ててください。

とは言っても手で押しあてるので完璧は無理だと思います。

見た目の感覚で十分ですが一方向だけでなく、上下や逆側などできるだけいろんな場所に当てることで水平の確保をしましょう。

三脚の接続部は三方向にあります。

それぞれの方向で水平が確保できるまで調整してください。

目盛りの真ん中に気泡が来るようになるまで頑張ってください。

丸い水準器に比べると少し面倒かもしれませんが慣れると数分で終わります

上下軸は正確が前提の方法です

現実には上下方向のうごきにもそれなりの誤差はあると思いますが天体の導入そのものはそれほど精密な動作ではありません。

焦点距離650ミリと1/3センサーの組み合わせだと狭い画角になるとはいっても満月以上の大きさはあります。

その範囲に望遠鏡の筒先を向ければいいだけなのでこんな簡単な方法でもかなり導入精度の向上には役立ちます。

これで望遠鏡はほぼ水平に設置することができたと考えられます。水平回転時の誤差と上下動の誤差はありますが画角のどこかに目標天体を導入できている可能性はかなり大きくなります。

チェックの方法

もしも精度に不安があるようならチェックしましょう。画像のような水平器があればわかりやすくチェックできます。

水平を出した鏡筒の上に載せて水平回転をさせて気泡の動きを見てください。常に気泡管の真ん中にあれば合格です。

ただし架台の精度はそれほど良くないので実際に1回転させるとかなりずれることがあります。振れ幅が120°くらいの範囲で気泡がそれほどズレないようであれば実用には問題ないと思います。

水準器の1目盛りに収まっているとほぼ問題ないようです