当ブログでおすすめしている電子観望用CMOSカメラの比較記事です。最安値であるceres-cとuranus-cを同じ日に電子観望して画質の比較をしました。厳密な同条件を設定できているわけではないのであくまでも参考程度の内容ですがご理解ください。

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

コストは控えめ、気軽に楽しめる天体観測をはじめよう

天文に限らず趣味の世界は踏み込めばキリがありません。ゴルフのクラブに高級品があるように天体望遠鏡もピンキリです。

電子観望という新しい観測方法も予算に関して非常に幅のある観測方法です。

スタートするための最低コストはありますが比較的リーズナブルな機種を紹介しています。当ブログでは10万円以内で電子観望をはじめることを意識して発信しています。

制約のある予算の中、獲得できる成果に限界はありますが始めての方であれば必ず満足していただけるのが電子観望です。

望遠鏡とCMOSカメラの機種と観測条件【2024.08.01】

ようやく梅雨明けしたのでさっそく天体観測です。観測したところは自宅の2階ベランダです。地方都市の住宅街で当日は快晴でした。南斗六星は肉眼で確認することができました。

ニュートン反射13センチ【スカイウォッチャーAzgteP130n】廃盤機種です

| ニュートン式反射望遠鏡 | 口径130ミリ | 焦点距離650ミリ(F5) | 自動導入自動追尾式経緯台 |

| 倍率65×・26× | 単三乾電池8本で駆動(電池は別売り) | レッドドットファインダー付属 | |

| 極限等級12.4等 | 集光力345倍 | アリガタ接続 |

CMOSカメラceres-c【PlayerOne】

電子観望用のCMOSカメラではいちばんお安い機種です。センサーのIMX224が古いうえに画角が小さいため、どちらかというと惑星向きです。

DSO(銀河、星雲、星団)に使うのはそれなりの忍耐と技術がいりますが性能は最新機種に劣らなものを持っています。

| 機能 | コメント |

| ceres-c(ケレス) | 23100円税込み |

| CMOSセンサーIMX224 | SONY製 |

| 解像度:1304×976(127万画素) | CMOSカメラでは最小ですがDSO(銀河、星雲。星団)の詳細が観測できます |

| センサーサイズ:4.9×3.7ミリ(1/3型) | 本来は惑星向きですがDSO(銀河、星雲、星団)にも使えます |

| ピクセルサイズ:3.75ミクロン | ピクセルサイズが大きく高感度でDSO(銀河、星雲、星団)もよく映します |

| ノイズ対策 | DPSテクノロジーでデッドピクセルを抑えています |

| 重量:65グラム | 軽くてほとんどの望遠鏡で使える |

CMOSカメラuranus-c【PlayerOne】

電子観望にハマりそうな方にはおすすめです。画角が大きいだけでなくノイズが少ない滑らかな美しい画質で応えてくれます。扱いやすく値段相応の性能です。

| 機能 | コメント |

| uranus-c(ウラヌス) | 72600円税込み |

| CMOSセンサーIMX585 | SONY製 |

| 解像度:3856×2180(840万画素) | 大きめの画角でDSO(銀河、星雲、星団)の群像も楽しめます |

| センサーサイズ:11.2×6.3ミリ(1/1.2型) | DSO(銀河、星雲、星団)でも惑星でもこなせる万能機 |

| ピクセルサイズ:2.9ミクロン | 高感度でDSO(銀河、星雲、星団)もよく映し画質は滑らかです |

| ノイズ対策 | DPSテクノロジー、ノンアンプグローでノイズはかなり少なくなっています |

| 重量:180グラム | 軽くて接眼部に負担をかけない |

Azgte自動導入経緯台は導入精度にばらつきがあります。画角の小さいCMOSカメラでは目標天体の導入に苦労します。そのてんuranus-cのほうが扱いやすいのは間違いありません。

いて座散光星雲M8【干潟星雲】

夏を代表する散光星雲です。この星雲がいちばん高度が低いので、これから少しづつ上に登って全部で4個の散光星雲を電子観望します。

M8は散光星雲のなかではかなり明るい方ですがオリオン星雲ほどではありません。眼視観測では月の明るい夜ではほとんど確認することすら難しい明るさです。

電子観望すると見事な姿を捉えることができます。最安値CMOSカメラceres-cとちょっとお高いuranus-cで比較しました。

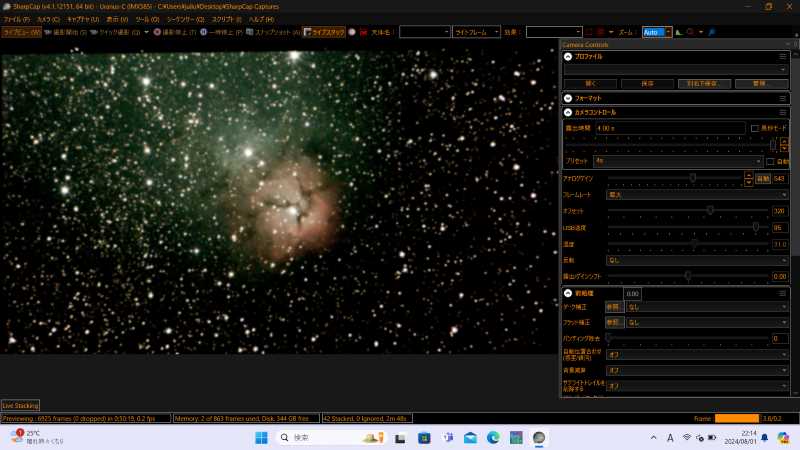

ceres-cで電子観望したM8【干潟星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン455

- スタック数44枚

夏を代表する散光星雲です。ライブスタックをかける前の0.5秒露出でも画面上で容易に確認することができます。

サイズが大きいためceres-cの1/3インチセンサーの画角では、いっぱいいっぱいになります。画像全体が赤(マゼンタ)が強く出るのはceres-cの特徴です。

写野回転が右側に出ています。もう少し全体を左送りしたほうが、写野回転をトリミングで落としやすいですね。

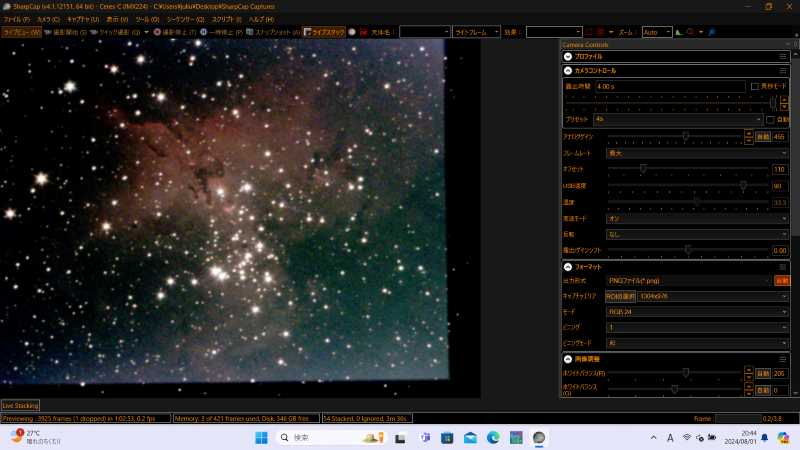

uranus-cで電子観望したM8【干潟星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン503

- スタック数37枚

ceresの画像と比較すると逆さになっています。(スミマセン)

写りも暗い部分が出ていないのでuranus-cの感度が悪いように見えますがそうではありません。

ヒストグラムの調整やその他の要因が影響しているため一概には言えません。しかしもう少し暗い部分を出したいところです。

画角の大きさは明らかです。CMOSセンサーの大きさがはっきりわかります。とくに横方向は大きいですね。自動導入していると圧倒的に使いやすく感じます。

色のトーンもceres-cと違い少し落ち着いた感じになります。グリーンを強く感じます。

いて座散光星雲M20【三裂星雲】

干潟星雲とくらべると小さいのですがユニークな姿をしています。これも人気の散光星雲です。

三つに分かれている姿がそそられます。眼視では3裂は難しかったような‥

ceres-cで電子観望したM20【三裂星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン455

- スタック数40枚

大きさ的には三裂星雲がちょうどでしょうか?右側の青い部分の光をもっと出したかったのですが‥

この星雲も明るい方でライブスタック前でも画面ですぐにわかりました。本当は赤と青がもっとはっきり対比できるのですが無念です。

電子観望するたびに見え方が変わります。同じものにはなりません。こだわり出すと同じ天体ばかり見てることになりかねません。

uranus-cで電子観望したM20【三裂星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン503

- スタック数29枚

これも逆さになっています。(スミマセン)

やはりceres-cにくらべて暗い部分が撮り切れていません。スタック枚数が少ないのはあまりノイズが目立たないので早めに切り上げました。

次の星雲があると落ち着いて電子観望していられなくなります。

いて座散光星雲M17【オメガ星雲】

この星雲もM8干潟星雲に負けない大きな散光星雲です。光度は少し暗いように感じます。

ceres-cでは全体を捉えるには苦労します。

ceres-cで電子観望したM17【オメガ星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン455

- スタック数48

あまり写っていませんが取り敢えずアップします。背景のノイズを消すために暗い部分が消えたのかな?

ceres-cで以前見たときはもっと明るくオメガが見えていたのですが‥

ライブスタック前でもオメガ星雲は画面でわかるのですが、三裂星雲や干潟星雲よりは少し暗いように思います。

サイズが大きいのでceres-cにはしんどいです。

uranus-cで電子観望したM17【オメガ星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン503

- スタック数24枚

明るいところしか見えてないです。反省します。

へび座散光星雲M16【わし星雲】

少し暗いために画面の中に入っているのか探すのに苦労します。

ライブスタックをかけて姿かたちがはっきり出てくると楽しい星雲です。

わしの形よりも想像の柱といわれている暗黒帯が見えてくるとテンションがあがります。

眼視観測ではほとんど見えなかったような記憶があります。

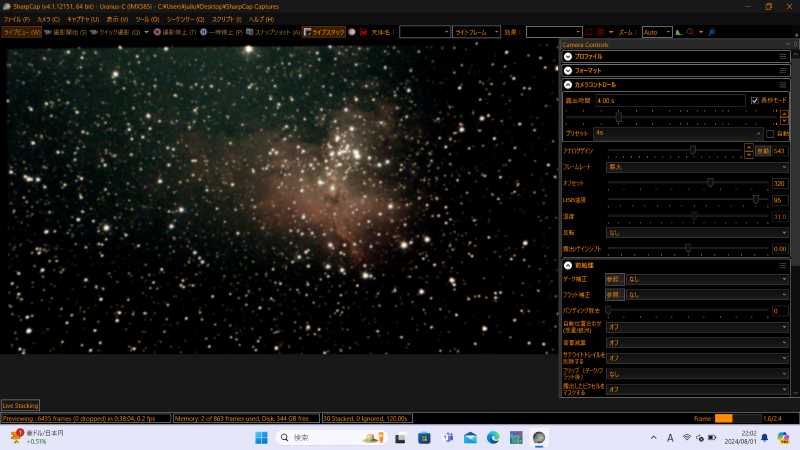

ceres-cで電子観望したM16【わし星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン455

- スタック数44枚

わし星雲は暗いです。ライブスタック前ではほとんど見えないといっても過言ではありません。

ヒストグラムを上手く調整すれば見えるのでしょうが干潟星雲や三裂星雲と同じではわかりませんでした。

ライブスタックすれば奇怪な姿が確認できるので結構好きな星雲です。想像の柱といわれている長い暗黒帯が見えると楽しいです。

散開星団のところにかかっているガス雲が光って散光星雲となります。散開星団が画面にあれば露出を伸ばすと見えてきます。

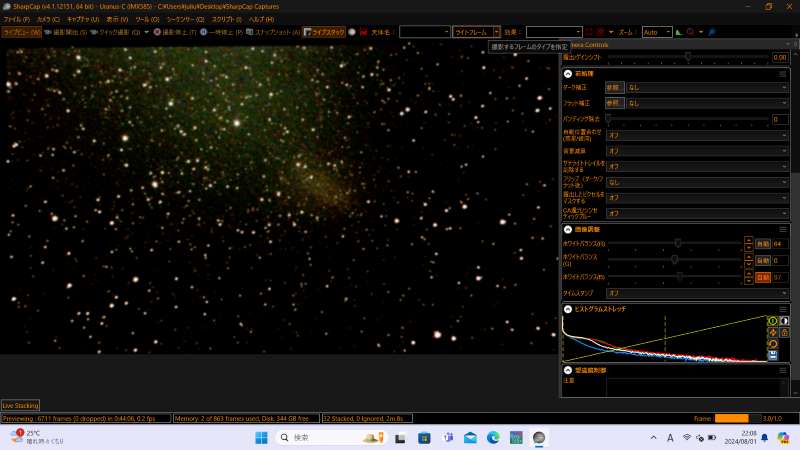

uranus-cで電子観望したM16【わし星雲】

- 露出4.0秒

- ゲイン503

- スタック数53枚

ceres-cに完敗ですね。uranus-cはマゼンタ(赤)に反応が弱いのかな?画角の広さとノイズの少なさでは圧勝ですが本日の写りはceres-cでした。

夏の散光星雲4点対抗戦はceres-cのほうが見ごたえありました。

画角が大きいので操作性はuranusが圧倒ではありますが、カメラとしての性能では年季の入っているIMX224もバカにできません。

CMOSカメラ対決の総括

アップした画像を比較するとceres-cが圧勝ですね。これは対象とする天体の種類にもよると思います。

しかし値段差と発売時期を考えるとceres-cの健闘には拍手です。

ただし画角の広さからくる導入のしやすさとノイズに関してはuranus-cは素晴らしいと思います。

ホットピクセルのようなノイズはほとんど発生しません。アンプグローノイズもありません。画質の調整が簡単です。

全体としてかなり滑らかな画質で電子観望できます。

uranus-cでNGC6822を電子観望した結果

いて座にはNGC6822という銀河があります。バーナードの銀河と呼ばれている大きな銀河です。

しかし光が薄くてceres-cではどうしても捉えることができませんでした。

uranus-cはどうにかライブスタックをかける前でも見つけることができました。

センサーの感度については一概には断定することはできません。

真ん中のなめくじのような形をした薄いひかりがNGC6822バーナードの銀河です。

まとめ【夏の散光星雲4点】

この4点の散光星雲は低い高度でまとまって存在します。

SV705Cは即納です

在庫切れが多いCMOSカメラですがsvボニーは即納のようです

SVBONY SV705C 天文カメラ カラー天文学カメラ IMX585 カラーCMOSカメラ 840万解像度 ST4ガイド USB3.0 ARコーティング T2/C-CSアダプター付き EAA 惑星写真 天体撮影用 深宇宙撮影に適用 天体電視観望に