星や望遠鏡にチンプンカンプンでまったく天文知識のないかた向けの記事です。

以上について細かく解説しています。

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

イチ推し望遠鏡スコープテック・アトラス60 38900円税込み

- 超初心者さまを天文ファンにする企画【初心者にも優しい望遠鏡で解説】

- 初心者に優しい屈折式望遠鏡【月や惑星を高倍率で楽しむ】

- 【当ブログおススメ】大人が使う初心者用望遠鏡のスペック

- ラプトル60・23900円税込み【Amazonで月間50本以上販売】

- アトラス60・38900円税込み【高倍率でゆっくり土星観測】

- スコープテック社について【国内製造にこだわる初心者向けメーカー】

- スタートは星座アプリをダウンロード【無料アプリ】

- 天体望遠鏡の使い方【鏡筒と架台は分割して運ぶ】

- 鏡筒のバランス【観測に使う角度で合わせる】

- ファインダーを合わせる【昼間に合わせよう】

- 月のクレーターを観測【月からスタート】

- 天体望遠鏡で天体を見つける方法!

- 惑星を観測する【視野の真ん中で見る】

- DSO(銀河、星雲、星団)を観測する【見つけやすい天体】

- 天体観測のまとめ【少年に帰って好奇心を取り戻そう】

- ニュートン式反射望遠鏡について【電子観望むけ】

超初心者さまを天文ファンにする企画【初心者にも優しい望遠鏡で解説】

天文知識ゼロでも月と太陽はご存じだと思います。

そんなかたに望遠鏡を使った優しい天体観測の記事です。

月のクレーターや土星の環を観測しましょう。ほかにもいっぱい観測対象はあります。

まずは電子観望ではなくて眼視観測で宇宙の神秘を楽しみましょう。

眼視観測は望遠鏡を使って自分で天体を見る観測方法です!

天体観測の醍醐味は自分の目で土星の環や月面のクレーターを見ることです。初めて見ると感動します。網膜に映し出される天体の不思議な姿を一度は経験されることをおススメします。電子観望は望遠鏡に天体用のカメラを取り付けてパソコンの画面で天体を観察する方法です。天体写真と違いその場で観察できます。特にDSO(銀河、星雲、星団)は天体写真のように複雑な姿をPC画面で見ることができます。

望遠鏡選びに失敗すると天体観測は嫌いになります!

望遠鏡はクセのある道具なので慎重に選びましょう。なれないと使いづらいのですが、そもそも使えない望遠鏡が巷にあふれているのが現実です。

ネットや量販店に置いている望遠鏡のかなりが天体観測には向いていません。

大手サイトのベストセラー望遠鏡について調べてみた!⇐買ってはいけない望遠鏡についての記事です

注意:太陽を見てはいけません!失明します!

初心者に優しい屈折式望遠鏡【月や惑星を高倍率で楽しむ】

イラストは望遠鏡のイメージの代表といっていい屈折式望遠鏡です。左の天体に向かう側にあるのが対物レンズです。反対側にアイピース(接眼レンズ)を差し込む接眼部があります。

アイピースを変更することで倍率を変えることができます。ハンドルを前後させてピントを合わせます。

初めての方には屈折式をおすすめします。目標天体を顔の正面にできて天体の導入が直感的にできメンテナンスも簡単です。

操作が簡単で扱いやすく初心者に優しい望遠鏡です。

架台がしっかりした経緯台を選びましょう。微動装置はできればあったほうが高倍率の観測に便利です。

微動装置は望遠鏡をハンドルで微妙に動かす機能です。倍率が高くなると手で動かすのが困難になるので便利な機能です。少し値段があがりますが100倍以上で観測するときは微動装置がないと難しくなります。

屈折式望遠鏡の4つのアドバンテージ【初心者必見!】

天体を望遠鏡の視野に入れるのはけっこう難しいところがあります。

屈折式望遠鏡は顔の正面に目標の天体を置けるので導入が簡単です。

反射望遠鏡と違って取り扱いがしやすくメンテナンスも容易な望遠鏡です。

いろんな意味で天体望遠鏡を使うのは慣れが必要!

- 天体を導入するのはけっこう慣れが必要です。屈折式望遠鏡は構造的に導入が容易です。

- 室内から屋外に持ち出すと筒内気流が発生しますがレンズで密閉されている屈折式望遠鏡は少なく設置してすぐに観測に入れます。反射式望遠鏡は長い時間、外気温に馴らす必要があります。【大気順応】

- 光軸調整が不要です。基本的に光軸を自分で調整する必要がありません。設置してすぐに観測に入れます。

- レンズはガラスなのでカビが大敵ですがそれ以外はほとんど経年による劣化はありません。

- 総合的に初心者に優しい望遠鏡でもっともポピュラーなのが屈折式望遠鏡です。

望遠鏡の架台には赤道儀と経緯台があります。赤道儀は精度は高いのですが重くて設置に時間がかかるうえ取り扱いの困難さは想像以上です。経緯台からスタートすることをおすすめします。

架台についてはこちらの記事を参考にしてください⇒天体望遠鏡の選び方:経緯台vs.赤道儀【自動導入自動追尾機能付き】

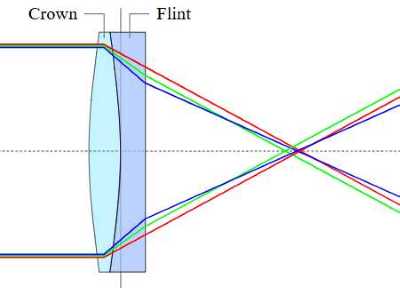

屈折式望遠鏡の弱点・色収差【アクロマート式屈折望遠鏡】

画像はWikipediaから引用しました。

光はレンズを通ると波長によって屈折率が違うため焦点が異なり色収差が起こります。

アクロマート式とは屈折式望遠鏡の最大の弱点である色収差を補正する方法です。

屈折率の違う対物レンズ(ガラス)を2枚使って焦点を揃えます。

- 補正をしても色収差がでます。これは必ず出ます。色収差対策を厳格にしたアポクロマートはかなり高価になります。

- F値も大きく鏡筒が長くなりDSO(銀河、星雲、星団)は少し苦手。

F値は焦点距離÷口径です。F値が大きくなると望遠鏡が長くなります

焦点距離100センチ÷口径10センチ=F値10

月や惑星の観測であれば初心者用のF値が大きめのアクロマート屈折式望遠鏡【F10以上】がいちばんおすすめです。【F値が小さいと土星の環は分離しずらくなります】

F15以上にすると色収差は激減します。昭和の望遠鏡はF15が普通でした。最近はF10以下で全長を短くして取り扱いを優先しています。色収差にこだわる望遠鏡はコストが大幅にあがりますがアポクロマートにして補正します。それでも完全に色収差を取り除いているわけではありません。

色収差がひどいと像が滲んでシャープに見えません。屈折式望遠鏡の最大の問題です!F10くらいの屈折望遠鏡の色収差は眼視観測であればほとんど気にならないレベルになっています。

【湿気に注意】初心者でも管理のしやすい屈折式望遠鏡

レンズや鏡を直接触ったり布で拭くのもいけません。もしホコリがついたときはブロワーで吹き飛ばすようにしましょう。

レンズや主鏡はガラス製です。接眼レンズもガラスです。ガラスはカビが生えます。保管は湿気の少ない直射日光の当たらないところで保管しましょう。

管理が容易で星が見えたらすぐに観測できるのが屈折望遠鏡の最大の利点です!

【当ブログおススメ】大人が使う初心者用望遠鏡のスペック

この3機種はスコープテック社の色収差を抑えた見え味の良い望遠鏡です。F値は大きめで色収差を少なくしています。

| ラプトル50 | 口径50ミリ・焦点距離600ミリ【F12】 | 倍率・30×、70×【天頂ミラー付き】 |

| ラプトル60 | 口径60ミリ・焦点距離700ミリ【F11.6】 | 倍率・35×、88×【天頂ミラー付き】 |

| アトラス60微動装置付き | 口径60ミリ・焦点距離800ミリ【F13.3】 | 倍率・40×、64×、133×【天頂ミラー付き】 |

大人が趣味で使うのであればラプトル50より口径が10ミリ大きいラプトル60をおススメします。

少しでも高倍率で暗い光を見るには口径は大きいほうが有利です。どの機種も土星の環ぐらいはバッチリ見えます。

望遠鏡は口径の大きさで基本性能が決まります。口径が光を集める集光力と詳細を見る分解能を決定します。口径が大きいほど、より暗くて小さいものを見分けることができます。

ラプトル60・23900円税込み【Amazonで月間50本以上販売】

スコープテック社製の子供向け望遠鏡ですが大人が使っても楽しめる性能です。

| 機能 | コメント |

| アクロマート式 | レンズは標準的な色収差対策 |

| 口径60ミリ | 切れのいい見え味 |

| 焦点距離700ミリ(F11.7) | 見え味重視の大きめのF値 |

| フリーストップ経緯台 | 自在に動いて止まりクランプ不要 |

| 架台はトップマウント | 振動に強い構造 |

| 倍率35×・88× | 月のクレーター・土星の環も見えます |

| 標準付属接眼レンズの径は24.5ミリ | アメリカンサイズも対応可能 |

| 径のぞき穴ファインダー | 調整不要の優れもの |

| 伸縮式三脚 | 調整幅75~125センチ |

| 天頂ミラー付き(差し込み24.5ミリ) | 付属の接眼レンズ用です |

| 重量2.5キロ | 軽くてコンパクト |

光学性能はF11.7と大き目のF値とし鏡筒内は反射を抑えるつや消し塗装や遮光環をつけてシャープな見え味にこだわっています。

スコープテックは見え味重視の会社なので土星、木星、火星と月に関しては他社より劣ることはありません。

眼視観測で【土星の環】はもちろん鍛えればカッシーニの空隙も見えるかもしれません。

架台はフリーストップになっており動かしたあとピタリと静止します。動きを止めるロック操作はありません。このクラスの望遠鏡ではもっとも堅固な造りになっています。【特に重要】

ラプトル60を自由に振り回して土星、木星をつかまえると楽しいよ!

コンパクトなうえ2.5キロと軽量です。アウトドアや車中泊に持っていきやすい望遠鏡です。微動装置がないのでおすすめできませんが100倍以上の高倍率にすることも可能です。

23900円のなかで必要な機能を手抜きなくまとめています!

観測対象は土星、木星、火星、月と明るいDSO(銀河、星雲、星団)になります【オリオン星雲、アンドロメダ銀河】。いつでも天体観測ができる気軽さが売りの望遠鏡です。

- 優れた光学性能がシャープな土星の環や月のクレーターを見せてくれます

- しっかりした架台と三脚で揺れの少ないストレスのない観測ができます

- 軽くてコンパクトいつでも持ち出して観測でき大気順応不要です

- 管理は湿気に気をつけるくらいで簡単です

コンパクトが強みラプトル60【初心者むけの最強望遠鏡】

構造がシンプルで初心者がいちばん扱いやすい望遠鏡です。軽くて設置が簡単です。

天体に望遠鏡の筒先を向けて導入するだけのシンプルな操作性。自分で天体を見つける喜びを味わえます。

①晴れていればベランダでも窓からでも土星観測できます

②コンパクトで軽量、荷物になりませんアウトドアやキャンプの夜は天体観測してください

③土星の環、月面のクレーター、木星の縞模様、オリオン星雲などなど

④大気順応は要りません望遠鏡を出したらすぐに観測できます

アトラス60・38900円税込み【高倍率でゆっくり土星観測】

| 機能 | コメント |

| アクロマート式 | レンズは標準的な色収差対策 |

| 口径60ミリ | さらに切れのいい見え味 |

| 焦点距離800ミリ(F13.3) | 見え味重視の大きめのF値 |

| 微動装置付き経緯台 | 高倍率の観測に便利 |

| 架台はトップマウント | 振動に強い構造 |

| 倍率40×・60×・133× | 月のクレーター・土星の環も見えます |

| 標準付属接眼レンズの径は24.5ミリ | アメリカンサイズも対応可能 |

| のぞき穴ファインダー | 調整不要の優れもの(オプションで光学ファインダーあり) |

| 伸縮式三脚 | 調整幅75~125センチ |

| 天頂ミラー付き(差し込み24.5ミリ) | 付属の接眼レンズ用です |

| 重量4.5キロ | 鏡筒と架台三脚を分割して運びましょう |

ゆっくりじっくり【土星の環】を観測するには高倍率にしたいものです。高倍率とはここでは100倍以上のことだと思ってください。

しかし架台に微動装置がないと日周運動を追いかけることができません。

星は常に動いています。アトラス60は口径60ミリで最高倍率133倍、微動装置付きです。

鏡筒が長く架台の重量も増えます。機動性はなくなりますが望遠鏡の光学性能は向上しています。

焦点距離を長くして倍率は133倍。F13.3とF値が長いので色収差も減少して高倍率でも気になりません。鏡筒内も反射を抑えるつや消し塗装や遮光環をつけてシャープな見え味にこだわっています。

38900円とは思えない完成された架台です!

微動装置はかなり優秀です。トップマウント式で振動が少なくスムーズに動きます。133倍に拡大した土星を正確に追尾してくれます。低倍率でも微動装置の存在は非常に有効です。

屈折望遠鏡のF値を長くすると色収差を抑えることができます!

チョイ見には向きませんが落ち着いて【土星の環】を見るには最適です。カッシーニの空隙や本体の縞模様など本格的な天体観測に挑戦してください。

※国立天文台、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、日本天文学会などで構成される、世界天文年日本委員会より、世界天文年セレクションを受賞。

- 優れた光学性能が高倍率でもシャープな土星の環や月のクレーターを見せてくれます

- しっかりした架台と三脚で揺れの少ないストレスのない観測ができます

- 100倍以上で土星観測できます

- 微動装置が高倍率の観測を助けてくれ大気順応不要です

- 管理は湿気に気をつけるくらいで簡単です

高倍率と微動装置で本格的な天体観測アトラス60

①133倍の高倍率を使って詳細な土星の環、木星の縞を観測

②133倍で視界いっぱいに広がる月面のクレーターが見せる陰影の世界

③微動装置を使った精密な掃天でDSO(銀河、星雲、星団)を観望しましょう

④大気順応は要りません望遠鏡を出したらすぐに観測できます

土星の環に関しての詳細記事はこちらです⇒初心者が天体望遠鏡で土星の環を見る【見え方解説】予算は13900円~

口径8センチの屈折望遠鏡の詳細はこちらの記事を参照にしてください⇒ここからは大人が使う眼視観測用望遠鏡の2強徹底比較!

スコープテック社について【国内製造にこだわる初心者向けメーカー】

主力が初心者向けの望遠鏡を企画販売するメーカーです。

無理のない大き目のF値で色収差の少ない見え味にこだわった望遠鏡を作っています。

初心者用の望遠鏡でありながら架台は特に優秀な造りです。

- 初心者向けの屈折望遠鏡を主力にした国内メーカーです。国内製造にこだわりを持ち、レンズ、架台、三脚と組み立ても優秀です。鏡筒内の塗装、遮光環も手抜きがありません。

- 販売後のサポートもしっかりしています。スコープテックのサイトです。組み立てと観測方法の動画もあります。

- 小学生向けのラプトル50はアマゾンだけでも常に月間200本以上販売されています。かなりのヒット商品です。

- 初心者用の望遠鏡ですが上級者の評判もすこぶる良いです。yutube、ブログでよく取り上げられている望遠鏡です。

- アマゾン、楽天には自社サイトで出品しています。購入後のサポートを考えるのであれば販売店経由よりも安心でしょう。

スコープテック社の望遠鏡に関してAmazonのレビューを分析すると明らかなサクラは少ないようです。高評価も納得できる内容のものが多く価格に対して性能は担保されていると感じます。はじめて購入する望遠鏡として高い完成度を持っています。

ラプトル60のアマゾンレビューを読んでみる

2021年1月20日に日本でレビュー済み

モデル: ラプトル60(8歳~大人)Amazonで購入

全体に軽量小型であること、それと操作性が容易であり、初心者にとっては入門用としてとても素晴らしい出来である。そして何よりも利用者にとって良いことは操作が簡単で、しかも照準を付けやすいことが筆頭に挙げられる。簡便な照準用のスロットが付いており、これが非常に狙う天体にきちんと向けられることであり、初心者にとっては非常に持って来いであろうかと考える。持ち運びも、軽量小型であることから容易であり、この点も初心者に優しいつくりであるといえる。

アトラス60のアマゾンレビューを読んでみる

2024年11月11日に日本でレビュー済み

モデル: アトラス60(10歳~大人)Amazonで購入

初めて天体望遠鏡を購入したのですが、のぞき穴ファインダーが素晴らしいですね。操作がもっと難しいのかなと思っていたのですが、月でも星でもかなり簡単に見ることが出来ます。見たいものをのぞき穴ファインダーに合わせるだけ。少し前に月を見たのですがクレーターまではっきり見えて感動しました。いやぁ~本当に楽!

現在販売されている初心者用の望遠鏡は基本的には中国製です。国内メーカーブランドもほとんどOEMです。スコープテックは国産を売りにして品質を確保する販売戦略です。

スタートは星座アプリをダウンロード【無料アプリ】

月と太陽はご存じだと思いますが望遠鏡を向ける対象は星になると思います。まずは星座をおぼえましょう。

これは望遠鏡も双眼鏡もいりません。そして星座の知識は望遠鏡を使う時にかなり役立ちます。

まずは1等星を覚えましょう。

スマホで星座アプリをダウンロードして勉強しましょう。無料アプリがいっぱいあります。私は星座表というアプリを使っています。どんなアプリでもけっこうです。

1等星を基準に天体を探します

覚えるコツですがわかりやすい星座から見つけることです。その星座を基準にしてほかの星座の検討をつけると見つけやすいです。星座は季節によって南中する時間が違います。見つけやすい星座をあげておきます。

- 1~3月 オリオン座をまず覚えてからほかの星座も覚えましょう。

- 4~6月 しし座を軸におとめ座は押さえてください。

- 7~9月 さそり座、はくちょう座、こと座の3星座はわかりやすい星座です。

- 10~12月 アンドロメダ座とペガサスの4辺形にみなみのうお座の1等星フォマルファーウトを覚えましょう。

天体観測するなら星座を覚えよう←星座に関しての記事です

天体望遠鏡の使い方【鏡筒と架台は分割して運ぶ】

空が晴れているなら天体観測しましょう。望遠鏡を持ち出して準備です。

暗いので慎重に行動しましょう。【ラプトル60はそのまま運べます】

まず望遠鏡の三脚だけを固くてしっかりした水平な地面に設置します。

鏡筒が載っていると重たいしバランスが悪いので分割して運んだほうが安全です。

三脚の上に鏡筒を載せてください。できるだけ望遠鏡の架台は水平に設置してください。だいたいの見当でもけっこうです。

できるだけ水平に設置して操作しましょう。水平は三脚の長さを調整して合わせますが微調整をするときは薄い板状のものを地面との間に置くようにすると合わせやすいです。ベニヤの端切れとか厚みの違う薄いゴムの板をホームセンターで探しましょう。三脚を設置してから鏡筒を載せましょう!事故防止のためです!

鏡筒のバランス【観測に使う角度で合わせる】

画像はニュートン式反射望遠鏡です。屈折式でも同じ要領です。スコープテックの望遠鏡は位置が固定なのでバランスはとりません。

鏡筒の上下クランプを緩めてください。鏡筒は水平ではなく40~80度の位置でバランスがとれるようにする必要があります。

いちばん観測に使うであろう角度でバランスをとるようにします。ロックしていない状態でもバランスが取れて鏡筒が動かないようにします。

鏡筒を前後にスライドさせてバランスをとります。このとき観測に使用するであろうアイピースやCMOSカメラをつけておいた方が正確なバランスが取れます。

もちろんファインダーもついた状態にしてください。【とくに自動導入機はバランスを合わせておかないと導入精度や追尾精度に問題が出ます。】

鏡筒がスライドできる望遠鏡に関しての作業です。スコープテックのように鏡筒と架台がネジで固定されている望遠鏡は不要です。

ファインダーを合わせる【昼間に合わせよう】

スコープテックのように覗き穴ファインダーはこの作業は必要ありません。

ファインダーは望遠鏡に天体を導入するための大事なツールです。正確に合わせておかないと天体観測に支障が出ます。

本来これは明るいうちにやっておくべき作業です。遠くの動かないものであればなんでもけっこうです。

山でも建物でも電柱でも動かなければなんでもいいです。

星でファインダーを合わせるのはやめたほうがいいです。最初は難しいです!

距離は遠いほうがいいのですが無理なら数十メートル先のものでも大丈夫です。まず望遠鏡を最低倍率にして実際に視野の中に入れて真ん中に置いてください。目標をファインダーの十字線に合わせてください。低倍率で導入する分にはアバウトでも大丈夫です。

ネジで微動調整ができるはずですが、大きく外れているときは手で鏡筒と平行になるようにしてください。ある程度平行を揃えたら調整ネジでしっかり合わせます。

鏡筒とファインダーが平行になるように差し込んでください!そのあと微調整です!

レッドドットポインターの場合も同じ要領で合わせてください。光学式と違って等倍率なので合わせるのは簡単ですが、覗くと少し暗いので明るいうちに合わせておいた方が無難です。

慣れないうちは必ず昼間に遠くの動かないもので合わせておくようにしましょう。ファインダーは狂いやすいので観測のたびに合わせることになりがちです。慣れるようにしてください。

遠くの景色でピントを合わせる【昼間】

接眼部のハンドルを前後させていちばんシャープに見える位置を探しましょう。ある程度でけっこうです。最終的なピントは天体で合わせます。ピントは接眼レンズの種類によって位置が変わります。そのつど合わせることになります。

- 地面は固くしっかりしていますか?

- 望遠鏡の架台は水平になっていますか?

- 鏡筒のバランスはとりましたか?

- 鏡筒の蓋はとりましたか?

- 架台と鏡筒はしっかりとまってますか?

- ファインダーの照準はあってますか?

- 接眼レンズは最低倍率になっていますか?

- 微動送りハンドルがあれば取り付けてください。

- 最後に三脚や各部のネジを締めてがたつきが出ないようにしてください。

月のクレーターを観測【月からスタート】

望遠鏡のセットは完了しました。いよいよ月の天体観測に入ります。

Wikipediaから引用した半月の画像です。

クレーターがよく見えるのは明るいところと暗いところのさかいめになります。

さかいめだと影ができてクレーターを立体的に見せてくれます。

満月は正面から光が当たっているので立体感はありません。

月齢で5~12くらいが見ごたえあります。

特に月齢7からが月面の陰影がはっきり見えて楽しいです。

低倍率では満月時に限らず月は明るすぎて長時間の観測は目が疲れます。100倍以上の倍率で観測すると視野いっぱいに月面が広がって迫力あります。地上の風景とは違う明暗の世界を堪能してください。

天体観測のスタートは月からはじめましょう。

月は明るくて大きく誰でもすぐに見つけられる天体です。天体望遠鏡で観測をはじめる最良の天体だといえます。

望遠鏡は扱いに慣れるまでけっこう苦労する道具です。まずは月でしっかり練習して望遠鏡の操作に慣れるようにしてください。

屈折望遠鏡は最低倍率にして筒先を目標に向ける!これが基本です。対物レンズとアイピース(接眼レンズ)を真っすぐに目標天体に向けると視野内に入っています。

屈折式望遠鏡で月のクレーターを観測する

月は明るくて大きな天体です。単純に月の方向に望遠鏡を向けましょう。

そのときに望遠鏡の倍率は最低倍率にしてください。

接眼レンズ(アイピース)の焦点距離が一番大きいものが最低倍率になります。

それから屈折式望遠鏡は天頂ミラーか天頂プリズムはつけておきましょう。

屈折望遠鏡は天頂ミラーか天頂プリズムをつけないと、ほとんどの天体で観測姿勢が取れなくなります。

鏡筒を自由に動かして月を顔の正面にして望遠鏡を月に向かわせます。ファインダーに月が入ったら十字に乗せてください。すでに望遠鏡も捉えているはずです。

ピントはクレーターで合わせましょう。クッキリ、スッキリ見えるところを捜してください。接眼部を前後させてピントを合わせます。

合ったと思うところがあってもいちどは通り過ぎてください。そこから戻ってを繰り返しながらジャスピンの位置を捜します。

最低倍率で月を探しましょう。クレーターの陰影を見ながらピント合わせします。

天体望遠鏡に触ってはいけません!

天体望遠鏡を覗くときに接眼部を持ちたくなりますが絶対NGです。望遠鏡はレンズの力で大きく拡大しています。

少し触れただけで振動も拡大され視野は大きく揺れて観測できなくなります。

観測時は望遠鏡に触らないようにしてください。接眼部、鏡筒、微動装置、三脚すべてNGです。

接眼レンズを覗き込むときは少し離れたところからレンズを見ながら近づいてください。

まつ毛が接眼レンズに触れるか触れないかぐらいです。

接眼レンズ(アイピース)につかず離れずで見えるところがあります! 触らないようにしてください!【結像の位置は接眼レンズの種類によって違います】

自分の目が天体をしっかり見えるところがあります。接眼レンズからどのくらい離れたところがよく見えるのか掴むようにしましょう。望遠鏡には触れないようにして距離を掴みましょう。

望遠鏡に少しでも触れるとたちまち望遠鏡はゆれてしばらく観測ストップです。望遠鏡に触るのは目標天体を導入するためか日周運動を追いかけるときに微動装置を動かすときだけです。

微動装置を使うと揺れて観測できるまで少し待たないとダメですよ!

微動装置をそっと動かしても視界は揺れて観測できなくなります。落ち着くまでしばらく観測ストップです。高倍率はとくに影響が大きくなります。

接眼レンズ(アイピース)を変えて月の観測

低倍率だとクレーターの詳細まで見えないので倍率をあげます。いまの接眼レンズ(アイピース)よりも短い焦点距離に変えましょう。倍率があがると視野が狭くなるので月は真ん中に捉えてから交換します。できるだけ慎重に交換してください。

接眼レンズ(アイピース)を変えたらまた揺れて観測待ちです

望遠鏡に力がかかると動いて月がどこかに行ってしまいます。接眼レンズを変えるとピントがずれます。その都度ピントを合わせます。

口径6センチでも倍率が高くなるとクレーターの形がはっきりわかるようになります。陰影のなかにクレーターが浮かびあがります。

鋭く抉れたクレーターからは筋状の帯が広がるのも見えます。海と呼ばれる平坦なところにもしわのようなものを見ることもできます。

地上とは別世界の風景を堪能してください。光と影のコントラストの世界が広がっています。口径6センチの望遠鏡でもこの程度は確認できます。自分の目で見るとけっこうびっくりすると思います。

日周運動を追いかける【微動装置で追いかける】

オススメ望遠鏡のなかではアトラス60に微動装置が付いています。

天体は日周運動でつねに動いています。裸眼だとあまりにゆっくりで、動いている実感はないのですが望遠鏡で拡大するとかなり気になってきます。

とくに100倍以上で観測しているとあきらかに月が視野の中で流れているのがわかります。しばらく見ていると月が視野の外に外れていきます。高倍率の観測はこれを追いかけてします。

微動装置を使うとけっこう揺れますよ!収まるまで観測待ちです。

微動装置のついている望遠鏡はハンドルを少しずつ回して追跡してください。微動装置がない時は接眼部を軽く持ってゆっくり動かして追跡します。

日周運動は休むことがないので観測しているときは絶えまなくこの動作をします。低倍率では動きがゆっくりなのでそこまで忙しくはないですが、高倍率では必須作業です。

自動導入自動追尾機能についてはこちらの記事を参考にしてください

100倍近くになると日周運動がかなり気になります。微動装置で追いかけても像が落ち着くまで数秒かかります。高倍率で観測するときはこの問題が必ず出てきます。200倍くらいになると自動追尾がないと観測に集中するのが難しくなります。

自動導入・自動追尾機能付き望遠鏡

高倍率を使いたい人は自動導入自動追尾機能付きの望遠鏡にしましょう。望遠鏡が勝手に追尾してくれるので観測に集中できます。

設置をしっかりやれば200倍くらいまでならかなりの精度で追尾してくれます。コスパの高い機能です。

100倍以上で土星を観測するには自動機がおすすめです。落ち着いて観測できます。私は土星、木星はazgteP130という反射望遠鏡を325倍にして観測しています。

滑らかに望遠鏡を動かすのは経験と根性です。ラプトル60でも決して不可能ではありません!粗悪望遠鏡はこれができないのです。

自動導入経緯台の電池はこちらがおススメ!

自動導入経緯台に使う乾電池は消耗品です。このエネループ単三8本セットがお得です。単四4本とチャージャーもついてます。

天体望遠鏡で天体を見つける方法!

基本的には月を導入するのと同じです。鏡筒の筒先を目標に向けるだけです。しかし月のように明るい天体はほかにありません。

まずは惑星を導入できるようになりましょう。金星、木星、土星、火星です。

特に金星は夕方に見えるときは格好の標的です。日没後の西空で一番明るい星が金星だと思って間違いないでしょう。

金星と鏡筒が一直線になるようにします。倍率は最低倍率にしてください。倍率が低ければ低いほど広い視界が得られます。導入が容易になります。なれると60倍くらいでも導入できるようになります。

できるだけ金星を真っすぐに見るようにしてアイピース(接眼鏡)を覗きます。視野に金星が無ければ少しずつ望遠鏡を振り回します。上下左右に少しづつ動かして金星を探します。

大きく動かすのはいけません。早く動かすのもダメです。ゆっくりと少しづつです。ポイントはできるだけ金星を鏡筒と一直線にすることです。

スムーズに望遠鏡を動かすことが望遠鏡操作の基本です。これには架台の性能が重要です。購入時には架台の性能を吟味してください。グラグラの架台では導入と追尾でヘトヘトなります。

木星、土星、火星の見つけ方!

金星に次いで見つけやすいのが木星です。この星も非常に明るく特定するのは簡単です。

木星の導入で苦労するのは金星と違って高度が高くなることです。金星はそれほど高くに見えることはありませんが木星では天頂近くに来ることもあります。

高度が高くなるほうがくっきりと見えるよ

鏡筒を木星と一直線にするとかなり姿勢が苦しくなります。この場合は天頂ミラーまたは天頂プリズムは必須です。【高度が低い位置で導入するほうが姿勢は楽です】

金星と同じで鏡筒を真っすぐに木星に向けます。姿勢が苦しくても仕方ありません。そのうえで天頂ミラーにつけたアイピースを覗きます。望遠鏡を振り回すのは同じ要領です。

土星はすこし暗めの1等星です。木星ほど目立つ星ではありませんがそれでも星座アプリで探すとすぐに見つかります。

火星は2年に一度の接近時に観測しましょう。赤い1等星なのですぐわかります。色でわかります。

望遠鏡の操作については木星と同じです。最低倍率にしてから目標を鏡筒とできるだけ一直線にしてください。日中に遠くの山や鉄塔を目標にして望遠鏡の使い方に慣れるようにしましょう。【太陽を見るのは危険です!一発で失明します】

惑星を観測する【視野の真ん中で見る】

観測できる惑星は水星、金星、火星、木星、土星の5個あります。そのうち観測がしやすいのは木星と土星になります。とくに土星は不思議なリングを持った人気の惑星です。

土星は見ごたえありますよ!

木星と土星は天頂近くまで高度があがります。できるだけ高く昇ってから観測しましょう。高度が低いと大気の影響が受けやすく見え方が悪くなります。

地球の内惑星である金星と水星は日没直後か日昇前が観測時間になります。シャープに見えません。三日月のようにに満ち欠けを観測するだけです。

倍率の計算方法:望遠鏡の焦点距離÷接眼レンズの焦点距離=倍率

【例】焦点距離650ミリ÷接眼レンズ10ミリ=65倍

火星は2年に1度地球に接近した時だけ観測できます。

土星の環を観測。初心者でも必ず見えます!

星座アプリで土星を見つけてください。1等星以上の光度はあるので見つけるのは難しくないでしょう。ただし惑星はシーズンがあるので1年中観測できるわけではありません。

夕方から夜半にかけて土星があるのは9月から1月くらいです。(2024年の時点では)

土星観測の詳しい記事はこちらです。

土星の導入【鈍い光の一等星】

明るいとはいえ月にくらべると光度、大きさが劣ります。まずファインダーに土星を入れましょう。望遠鏡のクランプねじを緩めて鏡筒を自由に動かせるようにしてください。

ファインダーの方向をまっすぐに土星に向けるだけです。ファインダーは倍率が10倍以下だと思います。

だいたいの感じで向ければまず導入できると思います。ファインダーの直線方向に土星を持ってくれば導入できます。十字線の真ん中に追い込んでください。

土星を観測する【カッシーニの空隙に挑戦】

ファインダーの真ん中に土星があれば望遠鏡が低倍率なら視野に入っているでしょう。環を使ってピントを合わせましょう。いちばんしっかり見えるところがジャスピンです。

大気の条件がよければ口径8センチくらいからカッシーニの空隙と呼ばれる、リング面にあるスリットも見えます。本体にも薄いですが縞模様が感じられると思います。

この縞模様は非常に薄くラインとしては見えませんがなんとなく暗くなっているのはわかります。みかけの大きさが小さいので高倍率が必要です。100倍は欲しいところです。

カッシーニの空隙を見るには8センチ以上の望遠鏡が必要です。視力も関係します。さらに土星の傾きも大きくないと見えずらいです。2024年は傾きが少ないのですが、これからしばらくは観測しずらい期間です。

木星の縞模様を観測する【150倍だとかなり見ごたえあります】

木星はかなり明るくて目立つ星です。木星が出ているときはいちばん明るい星がそうだと思います。要領は土星と同じですが明るいので狙いがつけやすく簡単でしょう。

低倍率では4個のガリレオ衛星が見えます。50倍以上になってくると縞模様もはっきりします。

木星は明るいため低倍率では表面の模様がわかりにくいので高倍率にして表面を観測するようにしましょう。

まぶしすぎると表面の濃淡がわかりずらいのです。縞模様は2本は見えます。口径が8センチ以上あると2本以上の縞模様とそれが少し不規則に波打っているところまで観測できます。

小口径でも表面観察が楽しめる惑星です!

大きな見かけの惑星です。小さな望遠鏡でもなかなかよく見えます。変化にとんだ表面の模様を楽しんでください。

DSO(銀河、星雲、星団)を観測する【見つけやすい天体】

天体観測の対象としては圧倒的な数はありますが見え方がショボいのがDSO(銀河、星雲、星団)です。手動で導入するには技術も必要です。

あるていど望遠鏡を使いこなせるようになってから挑戦したほうが成功率も高いですよ。代表的なDSO(銀河、星雲、星団)のいくつかを紹介します。

ほとんど暗い天体なので月があったり街灯や室内灯の影響をうけます。空の明るい場所では見るのが難しいので山や人工光が少ないところのほうが良く見えます。口径6センチでメシエ天体110個のほとんどは観測可能です。

オリオン星雲を観測する【M42散光星雲】

あらかじめお伝えしますが、画像のようには見えません。

もっと暗くて薄くてショボいです。

それでもすべてのDSO(銀河、星雲、星団)のなかで最もよく見えます。

自分の目で見ると感動できると思います。

導入も比較的に容易です。まずはオリオン座を見つけてください。目印の3つ星はオリオンのベルトになります。

ベルトの下に少し暗い小さな三ッ星があります。腰にぶら下げた短剣に見立てたりします。

この小三ツ星の真ん中にオリオン星雲(M42)があります。3センチの双眼鏡でも見ることのできる星雲です。

望遠鏡を使えば薄く半透明な光芒が蝶のように広がった形と微妙な濃淡も観測できます。写真とは違いますが宇宙にはこのようなものがあることを実感してください。

アンドロメダ銀河(M31系外銀河)巨大銀河

満月の4個分ほどある巨大な大きさの銀河です。

眼視観測では中心部の光っているところが見えるだけです。

渦巻きも光の濃淡もわかりません。

DSO(銀河、星雲、星団)の中ではオリオン星雲についで明るくはっきり見える天体です。

導入はオリオン星雲よりも難易度が高いです。アンドロメダ座を探してください。アンドロメダ座は4個の星が少し曲がりながら並んだ星座です。

先頭から3個目の星が目印です。星名はミラクです。ミラクから北のほうにいきます。アンドロメダ座の2番目の星とミラクの距離がほぼ同じです。

ミラクから北に同じくらい動かして低倍率で掃天します。明るいとはいえボンヤリとした光の塊なので慣れるまで大変だと思います。しかし光りの大きさは満月くらいはあります。(空の条件で変わりますが)

アンドロメダ座が昇りかけに探すほうが観測姿勢が楽なので見つけやすいですよ。

さそり座M4(球状星団)明るくないですが見つけやすい

5.6等級ありますが球状星団の中ではまばらな感じがします。

位置がさそり座の主星アンタレスのすぐ近くにあり探しやすい星団です。

それでも薄いひかり方ですから見逃さないようにしてください。

アンタレスと右にある3等星の中間の少し下にあります。私は8センチの双眼鏡でこの星団をみつけるのに3時間はかかりました。

光りかたのイメージがわかるまでは苦労すると思います。ボンヤリと半透明の薄く光る物体です。

とりあえず3個のDSO(銀河、星雲、星団)はみつけやすい位置にあります。そのほかにもいろいろありますが手動で導入するのは相当の技術と忍耐が必要だと思います。【私は自動導入を使って楽をしています】

DSO(銀河、星雲、星団)を眼視観測するときはこちらの記事です。

DSO(銀河、星雲、星団)は自分で見つけることが達成感です。なんとか見出したらそれだけでテンションあがるかもです。

天体観測のまとめ【少年に帰って好奇心を取り戻そう】

- 重い望遠鏡は鏡筒と架台を分割して運びましょう

- 架台は水平に設置します

- ピントはある程度合わせるようにしておきます

- ファインダーは明るいうちに合わせておきます

- 天体を導入するときはいちばん低い倍率です

- 倍率を変更するとピントの位置も変わります

- 天体は視野の真ん中がいちばんシャープに見えます

- 日周運動を追いかけながらの観測になります

ニュートン式反射望遠鏡について【電子観望むけ】

ニュートン式反射望遠鏡は横から覗いて観測するスタイルです。操作には若干慣れが必要です。

光軸調整や大気順応など手間のかかる望遠鏡です。

少し高額になりますが反射式でもマクストフカセグレインは屈折式に負けない扱いやすさを持っています。

マクストフカセグレイン式望遠鏡の説明記事です。上級者になっても愛用できる望遠鏡です。

反射望遠鏡の光軸調整【屈折式には不要】

反射望遠鏡は屈折式に比べて取り扱いが面倒です。ファインダーにかんしては屈折式と同じですが別に光軸調整が入ってきます。

初心者用の反射望遠鏡は意外とずれにくい構造になっていますが、そのうちずれるので光軸調整は必要なものだと諦めてください。

たいして時間はかかりません。ただし工具が必要です。レーザーコリメーターがあれば早くすみます。なれたら5分もかかりません。

SVBONY SV120コリメーター 光軸修正アイピース 光軸調整用 ニュートン式望遠鏡アライメント用 1.25インチ 7段階の輝度調整 2 インチ アダプター付き

光軸調整の詳細の記事はこちらです

ニュートン式反射望遠鏡は使い方に癖があります!

屈折式と違ってニュートン式反射望遠鏡は横から覗いて観測します。目標天体を顔の正面にはできません。

導入するときにかなり戸惑うことになります。導入にはファインダーかレッドドットポインターを使いこなす必要があります。

しっかりと合わせておくようにしましょう。それ以外は屈折式と同じ要領です。ピント合わせも日周運動の追尾も同じように、こなしてください。望遠鏡に触れてはいけないのも同じです。

ニュートン式反射望遠鏡はファインダーが合ってないと導入に苦労します!

夜露の備え【暖かい室内から寒い屋外は注意】

反射望遠鏡だけではありません。屈折式望遠鏡でも同じです。夜露対策はしておいた方がよいでしょう。とくに夏の湿度の高いときや山間部のように寒暖差が大きいところはすぐに夜露が降りてきます。

あらかじめニュートン式反射望遠鏡は斜鏡に使い捨てカイロの小を貼り付けます。屈折式は対物レンズのあたりに使い捨てカイロの標準サイズを貼っておきましょう。

反射望遠鏡の主鏡は鏡筒がフード代わりになっているので夜露が降りにくいはずです。もし夜露にやられたらアウトです。あきらめて帰ったほうがいいと思います。

ファインダーは夜露がすぐにつきます。手動導入のときは必ず対策しておきましょう。

電子観望に興味がある方はこちらの記事です。

天体の種類から選ぶ望遠鏡の記事はこちらです。

M4球状星団を双眼鏡でさがした苦労話です

さそり座の主星アンタレスのすぐ近くに球状星団M4があります。光度は5.6等級でDSO(銀河、星雲、星団)のなかではそこそこ明るい部類に入ります。

8センチの双眼鏡をつかって初めてDSO(銀河、星雲、星団)を観測する対象にM4を選びました。光度もありますがなんといっても探しやすい位置にある天体だからです。

アンタレスは1等星ですぐに見つけることができる非常に目立つ星です。赤いアンタレスのすぐそばにある球状星団です。

しかも高度も双眼鏡で探すのに絶好の高さです。簡単に見つかるだろうと楽観的に探し始めたのですが見つかりません。

アンタレスを基準にして検討をつけて双眼鏡を振り回しましたがどうしても見つかりません。たぶん2時間くらいは掃天していたと思います。

結局、当日は見つけることができませんでした。その翌日だったか、とにかく別の日になんとか見つけることができました。

たぶんみつけるまでに延べ3時間は費やしたと思います。5.6等級でも恒星の見え方とは全く別物です。

はかなく、頼りなく、ぼんやり見えている光芒を認識できなかったのです。おそらく何度も双眼鏡の視野の中に入っていたと思います。頭の中でかってにM4のイメージを作り上げていたのでしょう。

DSO(銀河、星雲、星団)を見つけるにはこの自分が作り上げたイメージを捨て去ることが必要です。いちど自分で見つけて経験を積むと次からは比較的簡単に見つけられると思います。

見えたからといって凄い構造が判るわけではありませんが、自分で探し出すとなにか嬉しいものがあります。いて座やさそり座にはDSO(銀河、星雲、星団)が集中しています。

特に球状星団と散光星雲が多くあります。高さ的にも望遠鏡で探しやすいところにあります。夏の夜に虫と闘いながらゆっくり探しましょう。

見つけると達成感があります。

あえて眼視観測で挑戦してみるのも面白いものです。

Amazon特別仕様のP130 VIRTUOSO GTi(ヴィルトオーソ)は、接眼レンズ4ミリが付属して162倍で観測できます。惑星観測に威力を発揮します!

【国内正規品】Sky-Watcher スカイウォッチャー 天体望遠鏡 自動導入 スマホで操作 日本語表記 P130 VIRTUOSO Gti 4㎜アイピースセット SET064